Les châteaux médiévaux de Dordogne constituent un patrimoine architectural remarquable datant du XIIe au XVe siècle. Ces forteresses défensives, comme Beynac et Castelnaud, témoignent des rivalités entre seigneuries et de leur rôle majeur pendant la guerre de Cent Ans. Aujourd'hui restaurés et animés, ils permettent aux visiteurs de découvrir l'histoire et la vie quotidienne des seigneurs, offrant ainsi de nombreux trésors historiques à explorer.

L'architecture défensive des forteresses périgourdines

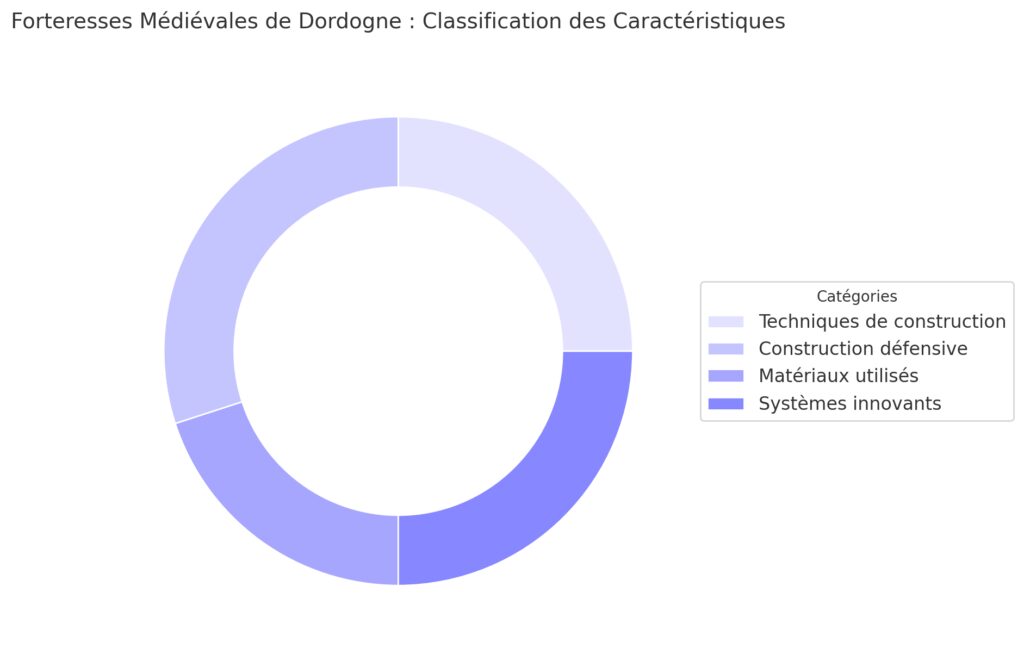

Les forteresses médiévales de Dordogne constituent un remarquable témoignage de l'architecture militaire du XIIe au XVe siècle. Ces constructions défensives, érigées durant la guerre de Cent Ans entre France et Angleterre, présentent des caractéristiques architecturales sophistiquées pour résister aux sièges et protéger leurs occupants. Plongez au cœur de l'histoire et découvrez les trésors historiques à explorer que recèlent ces forteresses.

Les techniques de construction défensive

Les châteaux périgourdins se distinguent par leurs imposants donjons et leurs systèmes défensifs élaborés. Le château de Beynac, construit au XIIe siècle, culmine à 150 mètres au-dessus de la Dordogne. Son donjon du XIIIe siècle, démesurément haut et crénelé, comporte une bretèche et une tourelle d'escalier. Les murs, d'une épaisseur considérable, sont percés de rares ouvertures pour limiter les points faibles.

Le château de Castelnaud, édifié entre le XIIe et le XVe siècle, dispose de trois étages de casemates à embrasures dans sa tour circulaire principale. Cette innovation du XIVe siècle permettait aux défenseurs de tirer depuis différents niveaux. Les courtines, barbacanes et châtelet formaient plusieurs lignes de défense successives.

Matériaux et techniques constructives

Si les premiers châteaux utilisaient le bois pour certains éléments comme les hourds, la pierre s'est rapidement imposée pour sa résistance au feu. Les mâchicoulis en pierre ont progressivement remplacé les hourds en bois. Les maçonneries en pierre locale, assemblées avec un mortier de chaux, garantissaient la solidité des ouvrages défensifs.

Systèmes de défense innovants

Les architectes militaires ont développé des dispositifs défensifs sophistiqués : doubles enceintes, tours de flanquement, archères-canonnières adaptées aux armes à feu dès le XIVe siècle. Le château de Puyguilhem aurait ainsi essuyé en 1338 les premiers tirs de canon recensés dans l'histoire militaire française. Les pont-levis, fossés et systèmes de herses complétaient ces dispositifs défensifs.

Le quotidien des seigneurs dans leurs châteaux

La vie quotidienne dans les châteaux médiévaux de la vallée Dordogne s'organisait selon une hiérarchie sociale stricte, avec des espaces dédiés aux différentes activités. Les aménagements intérieurs reflétaient le rang et la puissance des seigneurs qui y résidaient.

Organisation des espaces de vie

Les châteaux du Perigord noir comportaient plusieurs niveaux aux fonctions distinctes. Le rez-de-chaussée abritait les cuisines, comme celle monumentale du château de Biron et ses 22 mètres de longueur, équipée de vastes cheminées et de fours à pain. Les étages nobles accueillaient la grande salle d'apparat pour les réceptions et banquets, ornée de tapisseries et mobilier sculpté. Les chambres seigneuriales se trouvaient aux étages supérieurs, avec leurs lits à baldaquin et coffres de rangement.

Collections d'armes et arsenaux

Le château de Castelnaud conserve une remarquable collection d'armement médiéval : épées, masses d'armes, arbalètes des XIIIe et XIVe siècles. Les arsenaux contenaient les équipements des hommes d'armes : cottes de mailles, boucliers, casques. Les armes étaient entreposées dans des salles sécurisées proches des postes de garde.

Vie religieuse et domestique

La chapelle castrale occupait souvent une aile entière, comme à Beynac où elle date du XIIIe siècle. Les domestiques logeaient dans les parties basses près des cuisines et écuries. Le quotidien s'organisait autour des repas servis dans la grande salle, des offices religieux et des activités militaires. Les seigneurs passaient leurs journées entre conseil, chasse et entraînement aux armes.

Aménagements de confort

Les châteaux disposaient de latrines en encorbellement, de cheminées dans les pièces principales et parfois de puits intérieurs. Les fenêtres à coussièges permettaient de profiter de la lumière naturelle. Des systèmes de stockage (celliers, greniers) assuraient l'autonomie alimentaire pendant les sièges.

Les rivalités entre châteaux de la vallée

La vallée de la Dordogne, au cœur du Périgord Noir, fut le théâtre de nombreux affrontements entre seigneuries rivales durant le Moyen Âge. Les châteaux qui la parsèment témoignent encore aujourd'hui de ces rivalités séculaires, et cachent de nombreux trésors historiques à explorer.

Les châteaux ennemis de la vallée

Les châteaux de Beynac et Castelnaud, distants de seulement 3 kilomètres, incarnent parfaitement cette opposition. Beynac, fidèle au roi de France, faisait face à Castelnaud, aux mains des Anglais. En 1214, Simon de Montfort prit Castelnaud et le détruisit partiellement. Les seigneurs de Castelnaud le reconstruisirent rapidement, renforçant ses défenses avec un système de doubles murailles et de tours de guet.

La guerre de Cent Ans dans le Périgord

Durant la guerre de Cent Ans (1337-1453), la vallée de la Dordogne devint une zone stratégique majeure. En 1338, les premières utilisations de canons en France furent attestées lors du siège du château de Puyguilhem. Richard Cœur de Lion lui-même mena plusieurs campagnes dans la région entre 1187 et 1199, assiégeant notamment Beynac sans parvenir à s'en emparer.

Système de surveillance et défense

Les châteaux développèrent des réseaux sophistiqués de surveillance. Des postes de guet étaient installés tous les 500 mètres environ le long de la vallée. Les châteaux communiquaient par signaux de fumée le jour et par feux la nuit. Le château de Castelnaud disposait de trois étages de casemates avec embrasures pour l'artillerie du XIVe siècle.

Alliances et trahisons

Les archives révèlent de nombreuses trahisons entre les seigneurs locaux. En 1347, le seigneur de Beynac passa brièvement dans le camp anglais avant de revenir à la couronne française en 1351. Les mariages arrangés entre familles ennemies tentaient parfois d'apaiser les tensions, comme l'union en 1366 entre les héritiers de Beynac et de Castelnaud, qui échoua à maintenir la paix.

La renaissance des châteaux au XXIe siècle

Les châteaux médiévaux de Dordogne connaissent une renaissance remarquable depuis le début du XXIe siècle. De nombreuses restaurations et animations redonnent vie à ces monuments historiques, transformés en musées vivants de l'histoire médiévale. Visitez ces lieux chargés d'histoire et découvrez les trésors historiques à explorer qui vous attendent.

Des restaurations d'envergure

Le château de Castelnaud a bénéficié d'une restauration complète entre 2018 et 2022, pour un montant de 4,2 millions d'euros. Les travaux ont permis de consolider les remparts, rénover la toiture et aménager de nouveaux espaces muséographiques. Le château des Milandes, ancienne demeure de Joséphine Baker, a vu sa façade et ses jardins restaurés en 2020 pour 850 000 euros.

Une nouvelle vocation culturelle et touristique

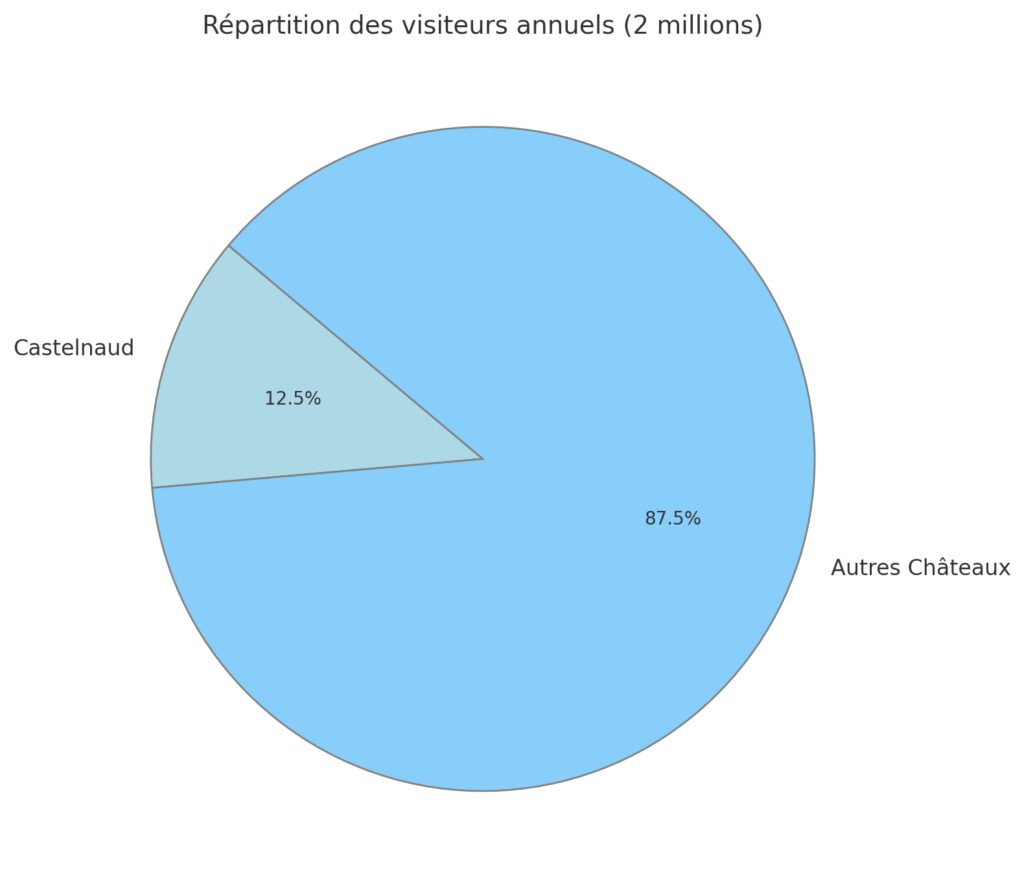

Les châteaux du Périgord noir attirent désormais plus de 2 millions de visiteurs par an. Le château de Castelnaud, transformé en musée des armes et de l'artillerie médiévale, accueille 250 000 visiteurs annuels. Les tarifs 2025 s'établissent entre 11€ et 14€ pour les adultes, avec des réductions pour les enfants et groupes.

Des animations immersives

Les démonstrations de machines de guerre (trébuchets, mangonneaux) rythment les visites guidées. Des campements médiévaux reconstituent la vie quotidienne des XIIe-XVe siècles. Le château des Milandes propose des spectacles de rapaces, tandis que des troupes de reconstitution historique animent régulièrement la vallée de la Dordogne.

Collections et expositions permanentes

Les collections muséographiques se modernisent : audioguides multilingues, bornes interactives, reconstitutions 3D. Le château des Milandes expose les souvenirs et costumes de Joséphine Baker. Castelnaud présente plus de 250 armes et armures authentiques, dont une rare collection d'arbalètes du XVe siècle.

L'essentiel à retenir sur les châteaux du Moyen-Âge en Dordogne

Les châteaux médiévaux de Dordogne connaissent une nouvelle dynamique grâce aux restaurations et animations qui les font revivre. Les démonstrations d'armes, spectacles de rapaces et collections muséographiques attirent de nombreux visiteurs. Cette valorisation du patrimoine permet de transmettre l'histoire tout en assurant la conservation des bâtiments pour les générations futures. N'hésitez pas à explorer ces trésors historiques à explorer.